支払い対象となる事故について

- 加入者が県外へ旅行中に発生した交通事故は対象になるか。

- 日本国内であれば、どこで起こった事故でも対象になります。

- 交通災害共済の対象となる自動車、原動機付自転車、軽車両は、どのようなものを指すのか。

- 道路交通法第2条で規定されているものを指します。

- 一般人が立入ることのできない工場敷地内や軌道内等で事故にあった場合は対象になるか。

- 一般の交通の用に供している道路・場所以外で起きた事故なので、対象になりません。

- 停車中の車両に歩行者がつき当ってケガをした場合は対象となるか。

- 歩行者の単独事故のため、対象になりません。

- 歩行者が車の風圧や石等につまずき転倒、転落した場合は対象となるか。

- 歩行者の単独事故のため、対象になりません。

- 歩行者が車のライトに目がくらみ、転倒、転落した場合は対象となるか。

- 歩行者の単独事故のため、対象になりません。

- 歩行者に車がはねた石等が当った場合は対象となるか。

- 対象になります。

- 歩行中に車を避けようとして転倒した場合は対象となるか。

- 警察が交通事故として取り扱い、交通事故証明書が発行されている場合に限り対象になります。

- 自転車を押して歩行中に転倒した場合は対象となるか。

- 対象になりません。

- 自転車に乗ろうとして転倒した場合は対象となるか。

- 自転車が静止状態の場合は対象になりません。走行中の場合は対象になります。

- 荷物運搬用の一輪車を押して歩行中に転倒した場合は対象となるか。

- 荷車は軽車両なので、対象になります。ただし、遊具の一輪車は対象外です。

- キャリーカーを押して歩行中に転倒した場合は対象になるか。

- キャリーカーは歩行補助車で、車両ではないので対象になりません。

- キックボードで公園で遊んでおり、転倒した場合は対象となるか。

- 対象になりません。

- 駐車中の車に乗り降りする際、ドアに手を挟んだり足を踏み外してケガをした場合は対象となるか。

- 対象になりません。

- 停留所に停車中のバスに乗り降りする際、ステップで足を踏み外して転倒した場合は対象となるか。

- 対象になりません。

- バスに乗車中、バスが急発進、急停止、バウンドしたことによって車内で転倒した場合は対象となるか。

- 対象になります。ただし、通常の走行状態の車内で転倒した場合等は対象になりません。

- 海上の事故災害について、船員が作業中にケガをした場合は対象となるか。

- 対象になりません。

- 海上の事故災害について、船の乗客が船内の階段等から転落した場合は対象となるか。

- 対象になりません。

- ジェットフォイルに乗船中、ジェットフォイルが岩に接触する事故によってケガをした場合は対象となるか。

- 対象になります。

- 漁の作業中の事故は対象となるか。

- 対象になりません。

- 釣り船同士の接触事故は対象となるか。

- 釣り船は交通船ではないため対象になりません。

- 電動シルバーカーに乗って走行中に転倒した場合は対象になるか。

- 対象になります。ただし、手押しのキャリーカーは対象になりません。

- 商業施設、役場、病院等の駐車場内、ガソリンスタンドで発生した交通事故は対象になるか。

- 一般車両が自由に通行している場所なので、対象になります。

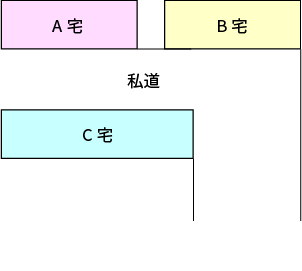

- 私道、農道で発生した交通事故は対象になるか。

- 一般の車両が通行していれば対象になります。

(例)私道で対象になる場合(私道であるが、いくつかの住宅の共用道路となっている)

- 公園、広場、校庭、神社・仏閣の境内で発生した交通事故は対象になるか。

- 一般の車両が通行する場所(駐車場等)であれば対象になります。

- 個人宅地(駐車場)内で発生した事故は対象になるか。

- 対象になりません。

ただし、道路走行中の車が飛び込んできたような場合は対象になります。

- 共同住宅の駐車場で発生した事故は対象になるか。

- 対象になります。

- タクシー・バス会社等の操車場、工場敷地内、工事現場、駅・港等の構内等で発生した事故は対象になるか。

- 部外者(歩行者、車両等)が自由に通行していることが認められる状況にある部分に限り、対象になります。

- 自動車教習所内の教習コースで発生した事故は対象になるか。

- 対象になりません。

- 農耕作業中の事故は対象になるか。

- 対象になりません。ただし、道路走行中の車が飛び込んできたような場合は対象になります。

- 小型特殊自動車(耕運機)で道路上を運転中の交通事故は対象になるか。

- 対象になります。

- 自動車の中で喧嘩をしたことによるケガは対象になるか。

- 喧嘩などによるケガは、乗車中であっても対象になりません。

- 遊園地の乗り物で、豆電車、ケーブルカー、モノレール等による事故は対象になるか。

- 遊園地の施設である乗り物は一般車両(人や物を輸送することを目的とする車両)ではないので、対象になりません。

- トラックを停め、荷台から荷物を降ろす作業をしているときにケガをした場合は対象になるか。

- 車両走行中の事故ではないので、対象になりません。

- 側溝に落ちた車の引上げ作業中にケガをした場合は対象になるか。

- 車両走行中の事故ではないので、対象になりません。

- 自殺行為による交通事故は、死亡も未遂(ケガ)も対象外になるのか。

- いずれの場合も対象になりません。

- 無免許運転、飲酒運転及び著しい速度違反等による事故の場合に支給が制限される理由はなぜか。

- 最初から大きな事故を引き起こす危険性が高く、また社会的非難も強い行為であるため、支給が制限されます。なお、飲酒運転、無免許運転は、同乗者も含めて支払い対象外です。

- 無免許運転にはどういうものがあるか。

- 無免許運転には主に次のようなものがあります。

- いかなる免許も受けないで運転したとき

- 免許取消しを受けた後で運転したとき

- 免許停止中に運転したとき

- 免許の有効期限が過ぎて失効したのに運転したとき

- 持っている免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)

- 仮免許で、所定の練習以外で運転したとき

- 自動車免許の試験合格後、免許証の交付を受ける前に運転したとき

- 不支給に該当する飲酒運転とはどの程度を指すのか。

- 道路交通法で禁止されている酒気帯び運転等に該当するものを指します。(血液1mlにつき0.3mgまたは呼気1lにつき0.15mg以上)

- 支給制限に該当する著しい速度制限に違反した運転とは、どの程度を指すのか。

- 制限速度を30km以上オーバーした場合を指します。

- 不支給に該当する天災とは、どのようなものを指すのか。

- 地震、噴火、津波、台風、洪水その他これらに類する災害を指し、これらが直接の原因であるか否かで判断します。

- 見舞金の請求に虚偽の内容があったことが発覚したときはどうするのか。

- 支給制限に該当するので、本来の見舞金額から更に全部又は一部不支給になり、支給後発覚した場合は、全部又は一部金額の返還を求めます。

- 制限対象となっている著しい速度違反等以外の道路交通法違反、またはその他の犯罪行為で事故を起こしたときはどうか。

- 違反や犯罪行為の内容によっては、審査会に諮問し支給制限の対象になります。

- 自分の不注意で交通事故を起こした時の見舞金はどうなるか。

- 自分の不注意による事故であっても見舞金は支給されます。

- 交通事故で、加入者本人はケガをしなかったが、相手にケガをさせた場合、相手を見舞うための見舞金はもらえるか。

- 加入者がケガをしたときだけ見舞金が支給されることになっているので、相手のケガに対する見舞金は支給されません。

- 交通事故の治療中に、事故とは関係のない病気で死亡した場合はどうなるのか。

- 事故日から死亡までの間の、交通事故に係る実治療日数に応じた傷害見舞金を支払います。なお、この場合に請求権を持つのは全ての相続人となり、交通災害共済条例第8条の遺族とは異なる場合があるのでご注意ください。

- 交通事故により、精神的外傷、うつその他の精神障害を負った場合はどうなるか。

- 精神的外傷、うつその他の精神障害の治療は、対象になりません。

加入について

- 申込みの時に住民票の写しは必要か。また、代理人が申込むときは委任状が必要か。

- 市町村の窓口で住民基本台帳の確認などをするので、住民票の提出は必要ありません。また、代理人の申込みに委任状はいりません。

- 年齢制限はあるか。

- 年齢制限はありません。

- 他の損害保険等では視覚障害者等が加入できない場合があるが、組合の交通災害共済には加入できるか。

- 障害にかかわりなく加入できます。

- 1人で複数口の加入、1年を超える長期加入はできるか。

- できません。

- 年度途中で加入した場合の掛金はどうなるか。

- 年度途中で加入した場合も掛金は500円です。

- 共済掛金は所得税控除の対象となるか。

- 控除対象には含まれません。

- 共済に加入後、共済期間中に組合市町村外への転出などで加入資格がなくなった場合はどうなるか。

- 共済期間が満了するまでは加入者として取り扱い、共済期間中に発生した交通事故は見舞金請求の対象になります。

ただし、見舞金を請求する際の窓口は、加入時 の旧住所の役場になります。

見舞金請求について

- 見舞金の支給を受けた後、同じ事故の治療のため再度入・通院した場合の見舞金はどうなるか。または、治療の途中で見舞金を請求したときはどうなるのか。

- 一度見舞金の支給を受けた後でも、その後の治療分の診断書等を添えて再請求すれば、その差額は支給されます(差額請求)。

ただし、見舞金の支給を受けた日から3年を過ぎたものは請求できません。

- 見舞金を請求するのを忘れていたときは、どうなるか。

- 事故日から3年以内に請求すれば、見舞金は支給されます。なお、3年の経過日は、組合市町村の窓口で受付けた日で判断します。

- 災害見舞金の支払を受けた場合、所得税の対象となるか。

- 傷害見舞金は所得税法第9条第1項第18号、同法施行令第30条第1号に該当し非課税対象ですが、死亡見舞金は相続税法第3条第1項第1号に該当し、課税対象となります。

- 保険会社の保険金と共済の見舞金とが競合することはないか。

- 共済見舞金は、他の保険からの支給の有無に関係なく支給されます。

- 被災加入者と請求者は同じでなくてもよいか。また、振込口座名義人が被災加入者本人と同一でなくてもよいか。

- 被災加入者と請求者は原則同一でお願いいたします。

ただし、加入者が未成年の場合、請求者は親権者となります。

また、被災加入者本人以外の口座を振込先に指定する場合(親権者を除く)、必ず「口座振込依頼書」の中段の住所、氏名、押印欄に被災加入者本人が記入の上、該当口座を記入してください。

- 交通事故証明書は、規定のものでなければいけないか。

- 都道府県の交通安全運転センターが発行し、照合記録簿の種別が人身事故であるものが必要です。

なお、照合記録簿の種別が物件事故の場合は、本来の等級が1等級および9等級の場合を除き、1等級下の等級での見舞金支給になります。

- 交通事故証明書が必要なのはなぜか。

- 交通事故を立証するために交通事故証明書が必要になります。

原則として交通事故が発生した場合、すみやかに警察に届け出る必要があります。

交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの)が無く交通事故申立 書による請求の場合、本来の等級が1等級および9等級の場合を除き、1等級下の等級での見舞金支給になります。

- 交通事故証明書はどのように取り寄せればよいか。

- 最寄りの警察署、郵便局に振込用紙とセットになった申請用紙があるので、そちらを利用して取り寄せができます。また、保険会社から取り寄せたコピーでも差し支えありません。

- 自損事故等でどうしても事故の証明が得られない場合は、どうすればよいか。

- 交通事故申立書に現認者の証明、現場の写真等を添えて申請することができます。ただし、見舞金の等級は1等級下位になります。

- 提出する診断書は組合所定の様式でなければいけないか。

- 加害者側や、ご自身が加入している損害保険会社等が治療費の支払いを行っている場合は、自賠責保険(共済)の診断書および診療報酬明細書の写しで代用できます。

その他の保険に提出した診断書のコピーについても、受傷原因、通院した日付、 診療の経過が確認できるものであれば代用できます。

- 加入者が死亡した場合、見舞金を請求できる遺族の範囲と順位は?

- 見舞金を請求できる遺族の順位は、上から順に以下のとおりです。

- 配偶者(内縁の者を含む)

- 加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

- (1)、(2)に掲げる者以外の者で、主として加入者の収入によって生計を維持していた者

- (1)、(2)に掲げる者以外の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

- 夫が交通事故で死亡し、妻が請求する場合、委任状は必要か。

- 配偶者は請求順位が最も上の遺族であり、同順位の方が居ないため、委任状は必要ありません。

- 共済加入期間中に交通事故でケガをした後、その治療中に再び交通事故に遭った場合はどうなるか。

- 共済加入期間中であれば、事故によりケガをした都度、別個の交通事故として見舞金を支給いたします。

その場合、原則として1度目の事故の治療期間は、2度目の事故の前日までとします。

- 見舞金等級表に書かれている「治療実日数」とはなにか。

- 医療機関で実際に治療(入院、通院)を受けた日数を指します。(投薬日数は算入しません)

なお、医療機関で治癒、中止、症状固定の診断がされた後の治療、後遺障害の治療は、治療実日数に含まれません。

- 通院治療15日、投薬期間30日の場合は何等級に該当するか。

- 投薬日数は算入しないので、実治療日数15日の8等級となります。

- 骨折のためギプスを装着していたが、この期間は治療実日数に認められるか。

- ギプスについては、装具の種類や骨折の部位によって治療実日数に算入するかどうか個別に判断します。

- 交通事故から数日経過後に、身体に異常を感じ治療を受けた場合は対象となるか。

- 交通事故に起因するものと診断されれば、対象になります。

- 交通事故に遭い入院したが、入院期間中に外泊をした。外泊をした日数は入院期治療実日数に含まれるか。

- 入院期間中の外泊日数は治療実日数には含まれません。

- 整骨院等での施術は対象になるか。

- 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術日数は、医師の指示による場合は対象になります。